un uomo sulla soglia dei settant`anni confessa il proprio stato d`animo di fronte al mondo. lo fa in soliloqui mentre percorre ossessivamente, quasi in un incubo di ripetizione, le strade della sua citta`, diventata - com`e` ricorrente rappresentazione della citta` della narrativa di ferriera - una sorta di non luogo imprevedibile e carico di eventi casuali e inspiegabili, comici o disperati, affettuosi o violenti, indifferentemente. il suo andare e` cadenzato da ripetute cadute, un fastidioso continuo inciampare dei passi incerti che fa irrompere il protagonista, osservatore soggettivo, perentoriamente dentro i fatti cui assiste, trasformandolo da narratore a personaggio narrato. i suoi sono pensieri brevi, interrogano dubbiosamente su fatti e situazioni comuni, oppure narrano insignificanti avvenimenti che improvvisamente virano nell`emblematico: in parte considerazioni di un`ispida e incerta saggezza, in parte espressioni di smarrimento infantile, in parte disperate nostalgie e rimproveri al passare del tempo o scintille di speranza nel futuro; in parte sogni, visioni, forse deliri. e in ognuno di essi si sente riecheggiare in effetti la recita dell`assurdo di un grande uomo di teatro, come in un ultimo nastro.

Aneddoti irresistibili, che spaziano dall’Ottocento ai giorni nostri, nei quali il confine fra la verità e la fantasia è piacevolmente labile. Perché, se “tutto il mondo è un palcoscenico”, certamente l’opera è quello dove le passioni, le follie e le assurdità trovano la loro rappresentazione più esasperata e coinvolgente.

Come le tante sue creature teatrali, Puccini richiama irresistibilmente amore rendendo arduo il porsi criticamente “terzi” nel parlarne. Ci siam quindi rifatti a un Diderot che considerava la naïveté più vicina alla verità che non il pregiudizio per condurre da innamorati, con innocente buonafede, un ragionato viaggio d'amore nel mondo pucciniano, nel suo non lungo excursus esistenziale per concluderlo, come Toscanini, al punto in cui il Maestro è morto, convinti anche noi che siano i primi due atti di Turandot a costituire la più bella e compiuta opera del '900 musicale.

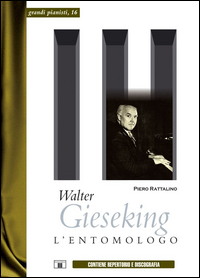

Gieseking conquistò con una sconcertante rapidità una solida fama internazionale, presentando un repertorio in parte inusuale che lo qualificava come homo novus del concertismo. Con il trascorrere degli anni divenne interprete reputatissimo di Bach, dei classici e romantici tedeschi e, soprattutto, di Debussy e di Ravel, suoi autori d’elezione. Nel dopoguerra dovette affrontare una inchiesta che aveva come oggetto i suoi rapporti con il nazismo. Scagionato da ogni accusa riprese una intensa attività concertistica in tutto il mondo, accompagnata da una turbinosa attività discografica nella quale spicca, oltre alle “integrali” di Debussy e Ravel, la “integrale” delle opere per pianoforte solo di Mozart.

Ma appena ultimati gli studi di pianoforte e di composizione lasciò Vienna e si stabilì a Berlino, dove rimase fino all’avvento al potere di Hitler nel 1933. Molto stimato in Germania e poco noto nei paesi limitrofi, Schnabel svolse fino alla metà degli anni venti una dignitosa attività concertistica come solista, collaboratore di cantanti, componente di duo e di trio con archi, e praticò anche con passione la composizione. L’esecuzione a Berlino di tutte le Sonate di Beethoven nel 1927 e di un poderoso ciclo schubertiano nel 1928 lo imposero alla attenzione internazionale e la sua carriera spiccò il volo.